Un serveur virtuel vous permet d’accéder à une infrastructure performante, sans avoir à investir dans du matériel physique. Vous louez des ressources (processeur, stockage, espace, etc.) sur une machine partagée ou dédiée, adaptée à vos besoins.

C’est une solution flexible pour héberger un site, une application web, ou un système complet, sous Linux, Windows, ou autre système d’exploitation. Vous gardez un environnement propre, isolé, avec votre propre accès et vos données protégées.

Le serveur virtuel fonctionne via le cloud ou sur un réseau privé, selon l’offre choisie. Il convient aussi bien aux services simples qu’aux projets plus techniques. Son principal avantage ? Réduire les coûts, tout en gardant un haut niveau de performance. Vous gardez la main, sans les contraintes de la gestion matérielle.

Afin de palier à ces difficultés, la virtualisation a vu le jour donnant naissance à des serveurs virtuels (VPS).

Qu'est ce qu'un serveur virtuel ?

Un serveur virtuel est un VPS (Virtual Private Server), est défini comme étant une machine numérique qui utilise les ressources d’un serveur physique afin d’offrir aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités qu’offre une entité dédiée classique. Il est possible pour une plateforme réelle d’héberger plusieurs serveurs virtuels.

Cette virtualisation de serveurs permet d’optimiser la capacité d’utilisation des ressources matérielles disponibles car cela permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation sur la même plate-forme physique.

L’unité virtuelle fait partie des services dits « Iaas » (Infrastructure as a service).

Comment fonctionne un serveur virtuel ?

Le serveur virtuel utilise pour son fonctionnement une partie de la mémoire vive, du processeur, de la puissance de calcul et de la mémoire de conservation du serveur physique sur lequel il est installé. Il est possible qu’un serveur virtuel dispose d’un système d’exploitation différent du système d’exploitation du serveur physique sur lequel il est installé. Généralement, l’unité physique est appelée « hôte » tandis que celle virtuelle est appelé « invité ».

Il existe trois types de virtualisation :

- La virtualisation complète : Ce type de virtualisation utilise un logiciel spécifique appelé hyperviseur. Ce logiciel, interagit directement avec l’espace disque et l’unité centrale. Dans le cas de la virtualisation complète, chaque serveur « invité » est indépendant et ignore même l’existence des autres serveurs « invités » présents sur le même serveur « hôte ». Cette forme de virtualisation permet à chaque serveur virtuel de disposer de son propre système d’exploitation.

- La para-virtualisation : Dans le cas de la para-virtualisation les serveurs « invités » sont conscients de la présence des autres serveurs « invités » contrairement à ce qui se passe dans la visualisation complète. Ceci permet donc à l’hyperviseur de ne plus avoir besoin d’une très grande puissance afin de gérer les systèmes d’exploitation des serveurs numériques.

- La virtualisation au niveau du système d'exploitation : Dans ce troisième cas, l’hyperviseur ne joue aucun rôle. Le système d’exploitation du serveur physique est doté des capacités lui permettant de jouer le rôle d’hyperviseur. Dans le cas d’une virtualisation les serveurs virtuels fonctionnent sous le même système d’exploitation que le serveur hôte. On dira donc que les serveurs invités sont dans un environnement « homogène ».

Quels usages pour un serveur virtuel ?

Un serveur virtuel permet de nombreux usages concrets :

Hébergement de sites web avec une gestion dédiée et performante

Stockage et gestion de bases de données sécurisées

Exécution d’applications en cloud computing

Traitement de charges de travail techniques (tests, déploiements, scripts)

Création d’un environnement isolé pour développer ou tester sans risque

Quels sont les avantages de la virtualisation des serveurs ?

La virtualisation des serveurs transforme la supervision des infrastructures informatiques en offrant une multitude d’avantages. En permettant l’exécution de plusieurs VPS sur une seule machine physique, elle optimise les ressources et améliore l’efficacité globale. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Une réduction des coûts

L’un des principaux bénéfices de la virtualisation est la réduction significative des coûts. En consolidant plusieurs serveurs physiques en machines numériques, les entreprises peuvent diminuer le nombre d’équipements matériels nécessaires, entraînant ainsi des économies sur les frais d’achat. Cette réduction se traduit également par une diminution des dépenses en énergie et en refroidissement, ainsi que des coûts de maintenance et de supervision. De plus, les options de licences logicielles adaptées aux environnements virtualisés permettent souvent de réaliser des économies supplémentaires.

Un gain de place

Réduire le nombre d’unités réelles dans un datacenter ou un environnement de bureau libère de l’espace précieux. En regroupant plusieurs serveurs virtuels sur une seule machine physique, l’infrastructure informatique devient plus compacte. Ce gain d’espace facilite non seulement la gestion et la maintenance, mais améliore également l’utilisation des espaces physiques disponibles, rendant les environnements de travail plus efficaces et organisés.

De meilleures performances

Les performances globales des systèmes bénéficient grandement de la virtualisation. Grâce aux hyperviseurs, qui gèrent la répartition des ressources (CPU, mémoire, stockage), il est possible d’allouer dynamiquement les ressources en fonction des besoins des applications et des charges de travail. Cette capacité à équilibrer les charges entre les entités virtuelles et à ajuster les ressources en temps réel optimise l’efficacité et la réactivité des architectures, ce qui se traduit par une amélioration des performances globales et un trafic illimité.

Une sécurité renforcée contre les pannes et les attaques

La virtualisation renforce la sécurité en isolant les environnements des VPS. Chaque serveur virtuel fonctionne indépendamment, ce qui limite l’impact des pannes ou des attaques sur l’ensemble du système. En cas de défaillance d’une unité physique, les serveurs virtuels peuvent être rapidement migrés vers d’autres machines réelles, assurant ainsi une continuité de service. De plus, les sauvegardes et les snapshots des machines virtuelles facilitent une récupération rapide en cas de sinistre, augmentant ainsi la résilience face aux risques de sécurité.

Les contraintes des serveurs virtuels

Bien que les serveurs virtuels offrent de nombreux avantages, ils présentent également certaines contraintes que les entreprises doivent prendre en compte pour garantir un pilotage optimal de leur infrastructure IT.

Frais généraux de ressources

Les entités virtuelles partagent les ressources physiques d’un hôte, mais cette répartition peut entraîner des frais généraux. Si la virtualisation n’est pas correctement gérée, des goulets d’étranglement peuvent se produire au niveau de la mémoire, du processeur ou de la sauvegarde, impactant les performances globales. De plus, la surutilisation des ressources réelles peut réduire la durée de vie du matériel sous-jacent. Ce problème est particulièrement préoccupant dans les environnements à forte charge, où les demandes concurrentes peuvent saturer les capacités disponibles.

Problèmes de compatibilité

Certains logiciels ou systèmes d’exploitation peuvent ne pas être entièrement compatibles avec les environnements virtualisés, limitant leur efficacité ou empêchant leur déploiement. Ces problèmes peuvent nécessiter des ajustements ou des configurations spécifiques, augmentant ainsi la complexité de la mise en œuvre. Par exemple, certaines applications métiers ou outils anciens peuvent avoir des performances dégradées ou des fonctionnalités limitées lorsqu’ils sont exécutés dans un environnement virtualisé.

Complexité de gestion

La supervision des serveurs virtuels demande des compétences spécifiques et des outils adaptés pour superviser les performances, les allocations de ressources et la sécurité. Sans une expertise suffisante, les entreprises peuvent rencontrer des difficultés pour optimiser leurs environnements virtualisés et éviter les problèmes liés à une mauvaise configuration. En outre, le suivi constant des charges de travail, des snapshots et des mises à jour peut devenir chronophage sans outils automatisés ou une équipe qualifiée.

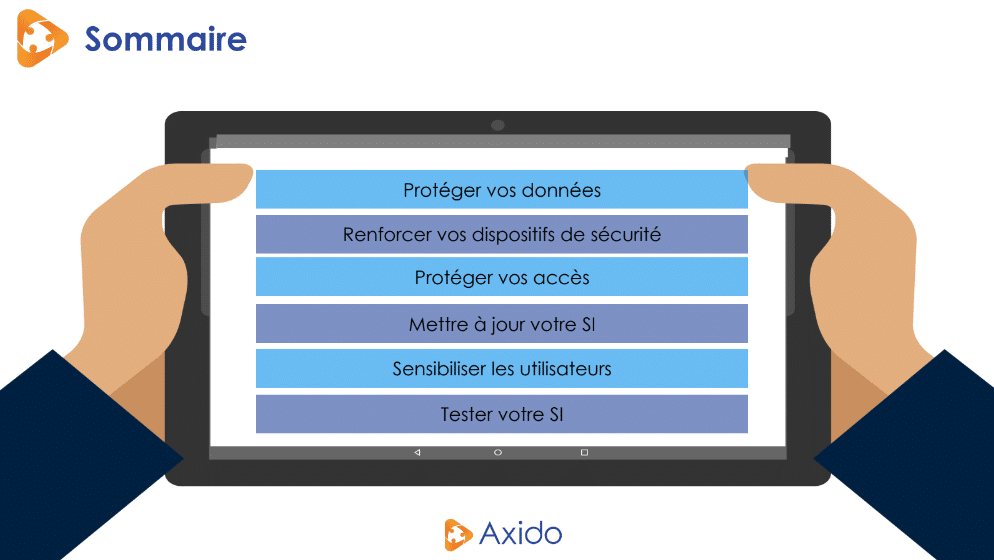

Risques de sécurité

Bien que la virtualisation améliore l’isolation des environnements, elle peut également introduire de nouveaux vecteurs d’attaques. Les hyperviseurs, en tant que point central de gestion, représentent une cible de choix pour les cyberattaques. Une vulnérabilité dans l’hyperviseur ou une mauvaise configuration pourrait compromettre plusieurs serveurs numériques hébergés sur le même hôte. De plus, les failles dans les protocoles de communication ou l’accès non autorisé à une machine virtuelle peuvent entraîner des violations de données sensibles, rendant la sécurité un enjeu crucial pour les environnements virtualisés.

Quelle est la différence entre un serveur virtuel et un serveur physique ?

Ces serveurs jouent des rôles cruciaux dans les infrastructures informatiques, mais ils fonctionnent de manière fondamentalement différente. Comprendre ces différences peut aider à choisir la meilleure solution pour vos besoins spécifiques.

Serveur physique : une machine dédiée

Un serveur physique est un ordinateur matériel indépendant, conçu pour exécuter des systèmes d’exploitation et des applications de manière autonome. Il est constitué de composants physiques, tels que le processeur, la mémoire, le stockage et les dispositifs de réseau, qui sont tous dédiés à ses propres tâches. L’installation, la gestion et la maintenance de serveurs réels nécessitent un espace physique réel et peuvent engendrer des coûts importants en termes de matériel, d’énergie, et de frais de maintenance. Chaque serveur local doit également être configuré individuellement pour répondre aux besoins spécifiques des applications qu’il héberge.

Serveur virtuel : flexibilité et optimisation des ressources

En revanche, un serveur virtuel, ou machine virtuelle (VM comme VmWare), est une instance logicielle qui fonctionne au-dessus d’un serveur physique via une couche de virtualisation appelée hyperviseur. L’hyperviseur divise les ressources d’une unité réelle en plusieurs serveurs virtuels, chacun ayant son propre système d’exploitation et ses propres applications. Cette approche permet une meilleure utilisation des ressources matérielles, car plusieurs VPS peuvent partager les capacités d’un seul serveur local. Les serveurs numériques sont flexibles et peuvent être créés, modifiés ou supprimés rapidement en fonction des besoins, offrant ainsi une grande évolutivité et une supervision simplifiée des ressources.

Comparaison coûts, performance et gestion

En termes de coûts, les serveurs virtuels tendent à être plus économiques que les serveurs physiques. La virtualisation permet de maximiser l’utilisation des ressources d’un serveur physique, réduisant ainsi la nécessité d’acheter et de gérer plusieurs machines réelles. De plus, les serveurs virtuels bénéficient de fonctionnalités telles que la migration à chaud et les snapshots, facilitant la supervision et la sauvegarde des environnements. Cependant, l’implémentation de VPS nécessite des outils et des compétences spécifiques pour gérer l’hyperviseur et les machines virtuelles.

Les performances des serveurs locals sont généralement plus prévisibles et moins sujettes à des variations liées à la répartition des ressources, contrairement aux serveurs virtuels où les ressources peuvent être partagées et allouées dynamiquement. En termes de sécurité, les serveurs réels offrent un contrôle total sur l’environnement matériel, tandis que les serveurs numériques permettent une meilleure isolation des environnements. Ce qui peut réduire les risques de sécurité liés à des configurations multi-tenant sur une même machine réelle. Retrouvez notre guide si vous hésitez entre un serveur local ou un hébergement cloud.

Quels sont les différents types de serveurs virtuels ?

Les serveurs virtuels se déclinent en plusieurs types, chacun offrant des caractéristiques distinctes adaptées à divers besoins opérationnels et budgétaires :

Serveur virtuel dédié

Un serveur virtuel dédié est une machine numérique qui dispose de ressources entièrement allouées à un utilisateur spécifique. Contrairement aux serveurs virtuels mutualisés, les ressources telles que la mémoire, la puissance du processeur et l’espace disque sont réservées exclusivement pour le serveur numérique dédié. Ce type de serveur informatique d’entreprise est particulièrement adapté aux applications nécessitant une performance élevée et une sécurité renforcée, telles que des bases de données critiques ou des environnements de développement sensibles.

Serveur virtuel mutualisé

Contrairement au serveur virtuel dédié, un serveur virtuel mutualisé partage les ressources matérielles d’un hôte physique entre plusieurs utilisateurs. Les ressources, comme la mémoire et la puissance de traitement, sont allouées de manière dynamique en fonction des besoins de chaque serveur virtuel, ce qui peut entraîner des variations dans les performances selon la charge des autres serveurs numériques sur le même hôte.

Serveur virtuel privé

Un VPS est une forme intermédiaire qui combine les avantages des serveurs numériques dédiés et mutualisés. Bien que les ressources soient partagées sur un hôte physique, chaque VPS fonctionne de manière indépendante avec un accès privilégié aux ressources allouées. Cette approche offre un bon équilibre entre coût et performance, tout en maintenant un certain niveau d’isolation entre les serveurs.

Comment créer un serveur virtuel ?

Créer un serveur virtuel est une opération accessible, même sans expertise poussée, à condition de suivre quelques étapes clés. Voici comment procéder :

Choisir un fournisseur de services fiable, proposant des solutions de VPS cloud, de serveur dédié virtuel ou de serveur cloud, selon vos besoins

Accéder à votre espace client pour gérer la mise en place de votre serveur

Sélectionner les caractéristiques techniques :

Type de serveur (Linux, Windows Server, etc.)

RAM, CPU (Intel ou AMD EPYC), stockage SSD NVMe

Bande passante (souvent illimitée) et niveau de sécurité (pare-feu, firewall, etc.)

Choisir le système de cloud computing adapté (ex : cloud public, environnement cloud, infrastructure cloud)

Lier un nom de domaine ou une adresse IP publique pour rendre le serveur accessible

Lancer la configuration via une console d’administration comme Plesk, avec un accès root complet

Installer vos outils : logiciels open source, base de données, serveur web, ou même une solution de Software as a Service

Mettre en place un système de backup, un certificat SSL, et configurer un environnement sécurisé et isolé

Vérifier la disponibilité, tester la connexion internet et la réactivité du data center

Avec une bonne configuration, vous obtenez un serveur privé virtuel performant, stable, et capable d’exécuter vos projets à distance, en toute simplicité.

Comment mettre en œuvre la virtualisation des serveurs ?

La mise en œuvre de la virtualisation des serveurs nécessite une approche méthodique pour garantir un déploiement efficace et adapté aux besoins de l’entreprise. Voici les étapes clés à suivre :

1. Faire un audit des besoins existants

Avant de commencer, il est essentiel de réaliser un audit approfondi des besoins actuels de votre infrastructure IT. Cet audit doit inclure :

- Une évaluation des charges de travail actuelles.

- Les ressources matérielles et logicielles disponibles.

- Les objectifs à atteindre (performance, réduction des coûts, flexibilité).

L’objectif est d’identifier les architectures et applications à virtualiser, tout en prenant en compte les contraintes spécifiques de votre entreprise.

2. Choisir le bon hyperviseur

L’hyperviseur est un élément central de la virtualisation. Il existe deux types principaux :

- Hyperviseur de type 1 (bare metal) : idéal pour les environnements de production nécessitant des performances élevées.

- Hyperviseur de type 2 (hébergé) : adapté aux environnements de test ou de développement.

Le choix dépendra des besoins en termes de performance, de compatibilité et de budget. Comparez les options disponibles (VMware, Hyper-V, etc.) pour sélectionner celle qui correspond le mieux à vos exigences.

3. Préparer l’environnement physique

Une fois l’hyperviseur choisi, il est crucial de préparer l’infrastructure physique pour accueillir les machines numériques. Cela inclut :

- La mise à jour du matériel (serveurs, stockage, réseau) pour garantir qu’il répond aux exigences minimales de la virtualisation.

- L’installation et la configuration de l’hyperviseur sur les serveurs locaux.

- L’établissement d’un plan de sauvegarde pour assurer la protection des données pendant et après la migration.

4. Créer et configurer les machines virtuelles

Une fois l’environnement prêt, vous pouvez procéder à la création des serveurs virtuels :

- Déterminez les ressources (CPU, RAM, conservation) nécessaires pour chaque machine numérique en fonction des charges de travail identifiées lors de l’audit.

- Installez les architectures et les applications requis sur chaque machine virtuelle.

- Configurez les paramètres réseau et de sécurité pour garantir une communication fluide et une protection optimale.

Un suivi continu et des tests réguliers sont essentiels pour valider la performance et la stabilité des machines virtuelles, tout en ajustant les configurations en cas de besoin.

Pour tirer le meilleur parti de la virtualisation des serveurs et garantir un pilotage optimal de votre infrastructure informatique, Axido se tient à votre disposition. En tant qu’experts en infogérance des serveurs, nous proposons des services complets pour la migration des serveurs, la gestion, la maintenance et l’optimisation de vos serveurs numériques.